【遊記】國立台灣博物館(外觀篇)

2008.5.28。炎熱天、嚮往室內冷氣日

<國立台灣博物館外銅牛>

位於二二八和平公園內的國立台灣博物館,館前銅牛是許多人對博物館的第一印象,那光滑的背脊,可是從小到大爬出來的痕跡。以前年少無知,每次來一趟就會在牛背上打滾一遍,現在大了才知道這對銅牛可是「牛爺爺」來也,是古蹟呢!

廣場上的這對銅牛是當年滿洲國贈送日本臺灣總督的禮物,原置於臺灣神社中。國民政府接收後,將圓山神設改為「臺灣省民眾教育館」,民國三十八年,民眾教育館將此對銅牛連同獨木大鼓及古砲移贈本館。(資料來源..國立臺灣博物館戶外展覽)

<國立台灣博物館外圍步道>

還記得以前走過國立台灣博物館,外圍是充滿肅殺氣息的「鐵欄杆」,前陣子整片的工程圍牆圈住了外牆,而這次到訪卸下包裝的外圍步道,出現在眼前,雖然還有工人在做最後的維修,但應該快完工了。

<國立台灣博物館外圍步道>

開放的室外空間、明亮的步道,讓原本擁擠的等候公車處,大放光明,而直接透視博物館的效果,樹蔭延伸到步道上,感覺讓國立台灣博物館更親近人群。

<國立台灣博物館>

國立台灣博物館成立於1908年(所以今年是百年館慶),是台灣『第一座』博物館,日治時期取名為「台灣總督府博物館」,是以台灣本土自然史為特色。

目前所見的博物館主體,是當時日本政府為了紀念臺灣總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平,由日籍建築師野村一郎與手荒木榮一設計一座足以代表殖民成績的紀念館。

建築外觀融合了多種古典西洋建築元素,成為當今臺灣少數且具代表性的日治時期仿西洋古典式建築。

<國立台灣博物館階梯>

微綠的階梯,間接反映出台北的多雨。沿著階梯逐步而上,巨大的多立克柱式和華麗的山牆,搭配頂端中央圓頂的博物館主體,就展現在前。

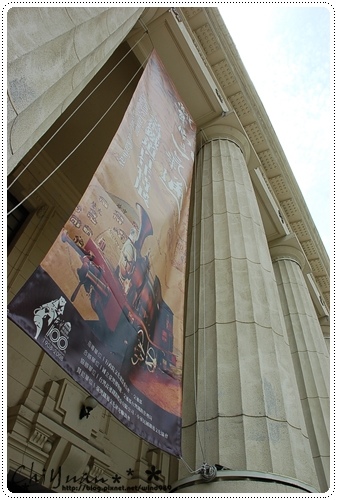

<多立克式柱>

仿文藝復興時期,古希臘多立克式造型,所建成的多立克式柱廊。在巨大的柱廊間,長幅的海報一目了然地知道目前的館內展覽。

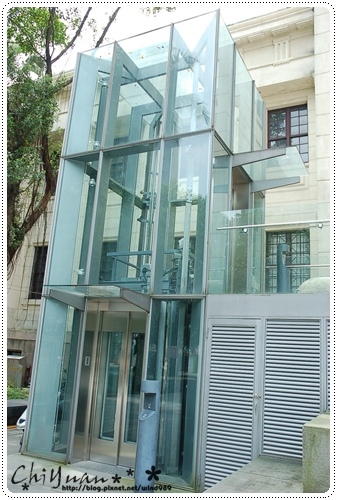

<現代電梯>

具有現代感的透明電梯,在博物館一旁,遊客無法使用,要從正門推開微重的玻璃門,踏入歷史的國度。

<進門前的仰視>

雪白的立面,左右對稱的西式風格,多面的窗戶,納入了公園的綠意。

<樓層顯示>

連博物館內的樓層顯示,都具有質感。若想要更深入台灣博物館的建築風采,登上三樓(也是接近建築物頂端的中央圓頂),『百年風華-臺博館的建築特展』正等待你的蒞臨。(展期..2008/1/152008/11/23)

<百年風華-臺博館的建築特展>

因這個展區禁止照相,所以就以外面的海報為回顧,半透視的圖像,趣味的空間呈現,裡面展出建築模型與歷史的演變。

<展場外觀>

看得出來是頂樓的斜角,因周邊設有窗戶,陽光可直射讓空間明亮。接下來要見識博物館內其他風華……。

To be continued…

by奇緣

【系列閱讀】

【延伸閱讀】

【格友分享】

文章標籤

全站熱搜

Travel Guide-旅行印記

┌一個人的旅行

Travel Guide-旅行印記

┌一個人的旅行 ├台北中山

├台北中山